原标题:《河边的错误》,一部“先疯”电影

2023年10月22日刊|总第3396期

在影院里看《河边的错误》,你身边大概率会出现如下几种声音:“什么情况?没看懂。”“唉呀妈呀,吓死我了。”“警察怎么能是这个样子?”……

这些声音可能会降低你的观影体验,更可能影响你对影片品质的判断。

《河边的错误》入围了戛纳国际电影节“一种关注”单元,并夺得平遥影展“最佳影片”和“迷影选择”两大荣誉。它还有主演朱一龙、晚年“网红”的原著作者余华吸引大家走进影院。

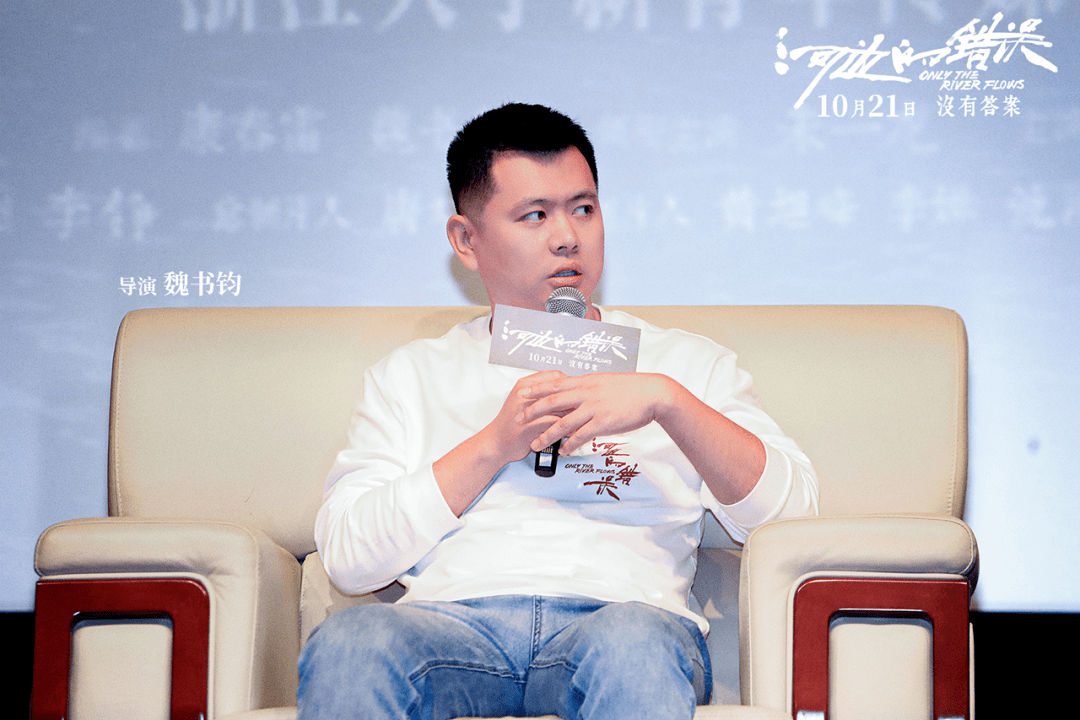

原著小说发表于1988年,被称作“余华先锋写作的典型作品之一”。导演魏书钧不仅延续了小说对侦探叙事的戏仿和拆解,更用影像放大了诸多角色所陷入的荒诞与不安,对不习惯“先锋实验”的观众而言,只能“先疯为敬”。

为了更好地与读者“疯言疯语”,本文不仅涉及对影片的剧透,同时也涉及对原著小说的剧透。

01

余华的原著小说是可以浅表性阅读的。仅梳理表层信息,可以粗略地将其总结为:第一章,马哲调查河边凶杀案,最终查到凶手是一名疯子;第二章,马哲发现法律无法惩戒和约束疯子,疯子接连犯下第二起和第三起凶杀案;第三章,马哲选择用自己的方法终止一切。

余华

在浅表信息之下,读者可以继续讨论“谁才是真正的凶手”“疯子杀人的动机”“次要角色的异常表现”等猜想,以及探讨“疯子的隐喻”“个体的异化”“时代的指向”“知识的暴力”“世界的荒谬”“死亡的真相”等主题表达。

据说当年张艺谋曾想翻拍这部中篇小说,但由于感觉改编难度大,转而拍摄了余华的长篇小说《活着》。现在看来,改编难度固然是原因之一,但更深层的原因可能是年龄。

余华发表《河边的错误》时年仅28岁,而张艺谋拍摄《活着》的时候已经40出头。相对的,2020年制片人问魏书钧是否愿意接手本片时,魏书钧的年龄是29岁。更接近的创作年龄,更能形成创作动力和方向上的一致。

虽然魏书钧带着编剧康春雷把原著的浅表内容改了很多,但延伸内容基本上与原著贴合。换句话说,有形的东西变了很多,无形的东西变得很少。

02

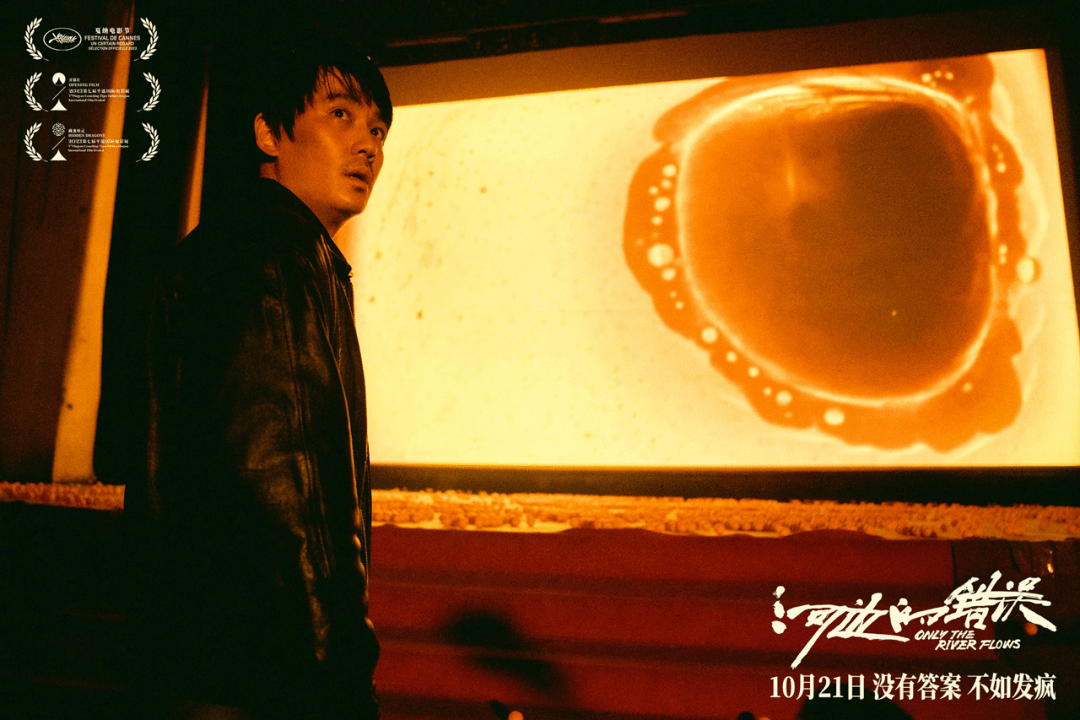

浅表观影的话,《河边的错误》可以大概总结出一句话剧情:刑警队长马哲(朱一龙 饰)在调查河边凶杀案的过程中,疯了。

在这个层面上,本片遇到了一个非常尴尬的现象——有些观众在观影的过程中,先马哲一步“疯了”。

原著第一章戏仿了侦探小说,电影的前50分钟戏仿了刑侦片。电影类型的创建目的,是勾起观众预期并满足观众预期。

如果一部类型片勾起观众预期,却未能满足观众预期,大概率会遇到反弹。虽然《河边的错误》不是商业片,无需遵守类型片的法则,但很多普通观众的习惯是难以瞬间改变的。

本片前50分钟的类型戏仿,让很多观众产生了不应有的预期。当影片后50分钟不去回应这份预期的时候,很多人都将难以接受。

03

即便是前50分钟,也存在一些“逼人发疯”的地方。比如本片在数码摄影机早已一统天下的2023年,却使用了16毫米胶片拍摄全片。

这虽然能带来艺术层面的巨大提升,能牵动评委和影迷的情怀,但是对于普通观众而言,会发出这样的疑惑:“这片子的故事是发生在90年代,怎么片子看上去也像是90年代拍的呢?”

此外以王宏(莫西子诗 饰)和许亮(王健宇 饰)为代表的被讯问者,延续了原著里的“神神叨叨”。小说只有文字,读者对整体氛围是否真实的感受没有那么直观。电影则始终放在视觉的框架里。

本片在视觉上还是非常写实的,整体是一个真实质感。观众本来会相信这就是曾经发生在中国某小县城的故事,就像《心迷宫》一样,纵然荒诞,却并不虚幻。

可是“诗人”王宏和“理发师”许亮在接受马哲询问时,有很多极不真实的怪异表现。虽然这些和影片最后的目的相关联,但最初看到的时候会有些跳戏。

04

假如观众能够很好地保持不疯状态到影片结尾,就需要做出一个判断:你相不相信马哲就此疯了。

这就考量到了影片的“说服力”。但凡电影人想玩点儿反套路的东西,就必须给出足够的“说服力”,让观众能够接受你给出的新东西。

余华写小说的时候,不屑于做那么细致的说服工作。况且小说的结尾,余华也没有去实锤马哲真疯假疯,而是让读者去选择他/她所愿意相信的。魏书钧和康春雷就不能这么干了,他们必须说服观众相信马哲就此疯了。

片中说服观众的手段非常立体,可分为个人、家庭和工作三个维度。

首先是个人维度。马哲在片中有非常频繁的对瓶喝白酒和抽烟动作。烟和酒,都是能够扰乱人心智的东西。马哲长期与这两样东西为伍,就意味着始终处在一种被侵蚀、被消耗的状态中。

此外原著小说里“记忆偏差”的桥段被换到了马哲身上,也就是在云南立三等功的事。当马哲打电话给以前的同事询问三等功证书时,却被告知自己从未立过三等功。这个“记忆偏差”从何而来不重要,重要的是影片正式从“破案”过渡到了“发疯”。

其次是家庭维度。原著里马哲妻子戏份很少,影片中不仅有名有姓,而且是马哲精神压力最显化的来源——她怀孕了,而且孕检显示孩子有10%的概率携带先天性疾病。

这个原创的压力,最能拉近马哲和观众的距离。马哲是一个总要和各种未知打交道的刑警队长,显然更看重那10%。与妻子意见上的不一致,让他感到失去了抓住未来的力量。

最后是工作的维度。作为刑警队长,追查不到真凶自然是很苦闷,可抓到真凶后,发现还有个“大波浪”疑点始终搞不明白就更苦闷了。而最苦闷的是,凶手连续作案后,上级下达了限期抓获的命令。这条线便是网友觉得有《杀人回忆》味道的地方。

05

为了强化说服力,影片里案件的模糊度更高。“凶手究竟是谁”也有更大的猜想空间。原著里三起杀人案,凶器都是柴刀,指向很统一;电影里前两起的凶器都是柴刀,但第三起杀人案却是石头。

更有意思的是,三起杀人案的目击程度有一个递进。第一起完全没人目击。第二起是案发当天,马哲看到了疯子(康春雷 饰)手拿柴刀,且身上有血迹。第三起则有直接的目击证人。一位戴眼镜的路人(阎鹤祥 饰)声称自己看到疯子用石块㧾在了死者的脸上。

考虑到片中的疯子从来不开口说话,就有很多猜想的空间了。一旦观众生发了猜想,就与马哲的发疯之路共振了。

06

本片对原著的改编,最亮眼的当属对许亮的扩写。原著里许亮每次被问话,回答得都神神叨叨。这纵然给读者提供了很多自由发挥的脑补空间,但对主人公的宿命结局推力不够。

影片里的许亮,则有非常完整的人物形象,而且行为动机非常落地。结合他的前科和马哲后来在他家找到的东西,不用台词交待,观众也能明白,他之所以那么说、那么做,都是为了保住自己的秘密。

他的秘密,是和他的生命绑定的。他宁愿守着秘密被冤死、被错杀,也不愿秘密被曝光。当马哲发现了他的秘密,救他就变成了“多此一举”。

许亮

许亮发现自己已经无法掌控命运,那就只剩下两个选择——无意识地成为世人眼中的疯子,和有意识地离开这个世界。观众可以这么理解:许亮给马哲打了个样儿。

其实,影片提供的说服力已然足够,只是在中国当下的社会氛围里,观众很难接受一名刑警队长因环境压力而出现精神异常。假如是画家、编剧、演员这种搞艺术创作的人,因陷入创作困境而发疯,或者是销售人员因业绩完不成而发疯,就比较能让人接受。

07

本片拍摄时采用了一个费力却讨好的方案——顺拍。

一般的剧组为了节约成本,都会采用“跳拍”,也就是把不同场次但场景相同的戏放在一起拍。顺着场次拍摄,虽然费时费力费钱,但是能够让演员更好地进入角色,并演出角色身上的细微变化。

朱一龙为了演绎好马哲身上滑向深渊的细微变化,在开机前先增肥了30斤,然后跟着“顺拍”的进度,也就是跟着影片故事中的剧情发展,再一步步减重,直到最后减到比自己正常体重还要瘦20斤。这才有了最真实的“日渐消瘦”。

不得不说,虽然主创没有去满足观众的类型预期,但他们对电影艺术是十足虔诚的。片中马哲梦境的一场戏,充分调动了镜头和剪辑的存在感,让人们看到了电影的复杂性。

如果第一次看《河边的错误》疯早了,那不妨在得知其诸多用意后,再看一遍,看看自己是否还会“先疯”。

【文/满囤儿】

家人们,请给影视独舌标星号↑↑↑

点击“阅读原文”查看更多历史消息

↓↓↓